家の傾きについて

「最近、家が少し傾いている気がする」「なんとなく違和感はあるけれど、原因がわからず不安」

このようなお悩みをお持ちではありませんか。

家の傾きは、建物そのものに影響を与えるだけでなく、実は私たちの体調や日常生活にも関係している可能性があります。

「めまいが続く」「頭痛や吐き気がある」「病院で検査を受けても異常が見つからない」――

こうした症状の原因が、住まいの環境、特に家の傾きにあるケースも少なくありません。

そこで当社では、家の傾きが起こる原因や、建物・人体への影響、対策方法について、できるだけわかりやすくまとめた記事を作成しました。

「もしかして...?」と感じている方が、ご自身の状況を確認するきっかけとして、ぜひお役立てください。

また、これからマイホームの購入を検討されている方にとっても、事前に知っておきたいチェックポイントを紹介しています。

家の傾きについて正しく理解することで、将来の不安を減らし、安心して住まい選びができるはずです。

1. 家が傾いてしまう原因

①、地震による影響

地震が発生すると、広範囲にわたって地盤沈下が起こることがあります。また、建物が左右に大きく揺れることで、地盤が建物の重さに耐えきれず、沈下や傾きが生じるケースも少なくありません。

さらに、地震被害の代表的な現象のひとつに**「液状化」**があります。液状化とは、地震の揺れによって地中の土が一時的に液体のような状態になる現象です。

2019年6月18日に新潟県で発生した最大震度6強の地震では、山形県鶴岡市中心部の「水はけの良い駐車場」において液状化が発生し、多くの人が驚いた出来事として知られています。

一見すると安全そうに見える「水はけの良い地盤」は、砂質土と呼ばれ、水を通しやすい反面、地震時には粒状化現象が起こりやすいという特徴があります。

粒状化現象によって土粒子が細かく砕かれると、土が水を含んで浮き上がり、液状化が発生します。液状化が進行すると地盤は急激に耐力を失い、比重の大きい建物は沈下し、逆に比重の小さい物体が浮き上がるといった現象が起こります。

②、地盤沈下

川の近くや海岸沿い、田畑、谷地などに建てられた住宅では、盛土が行われている場合があります(※すべてのケースに該当するわけではありません)。

盛土とは、傾斜のある土地に土を盛り、建物を建てられるよう平坦にする工法です。しかし、盛土された地盤は元々軟弱なことが多く、十分な締固めが行われていない場合、建物完成後に沈下が発生することがあります。

また、長期間をかけて徐々に地盤が沈下する圧密沈下と呼ばれる現象もあり、時間の経過とともに家が傾いてしまう原因となることがあります。

③、老朽化

築年数が経過した住宅では、基礎部分が劣化し、強度が低下していることがあります。その結果、建物の重さに耐えきれなくなり、沈下や傾きが生じる可能性があります。

大きなトラブルに発展する前に、専門業者による点検・調査を受けることで、早期発見・早期対応につながります。

④、シロアリ被害

シロアリには多くの種類が存在し、その中でも家の傾きに影響を与える代表的な2種類をご紹介いたします。

(1)ヤマトシロアリ

ヤマトシロアリは、湿った木材を好んで食べるシロアリです。食害の進行は比較的ゆっくりですが、浴室や水回りなど湿気の多い場所で被害が発生しやすく、木材の腐食を進行させる原因となります。

(2)イエシロアリ

イエシロアリは非常に食欲と繁殖力が強いシロアリです。被害が急速に広がりやすく、家全体に深刻な影響を及ぼすことがあります。沈下や傾きだけでなく、最悪の場合は建物の倒壊につながる恐れもあるため、早急な対策が必要です。

2. 家の傾きによる被害

家が傾くことで発生する被害は、建物の不具合だけでなく、日常生活や健康面にも影響を及ぼすことがあります。ここでは、代表的な被害について詳しく解説します。

①、窓の閉まりや鍵のかかりが悪くなる

家が傾くと、建物全体に歪みが生じ、窓やドアの開閉がスムーズにいかなくなることがあります。

「窓が閉まりにくい」「鍵がかかりづらい」といった症状は、比較的よく見られる初期サインです。

このような場合、市販の滑りを良くするスプレーを使用することで改善することもありますし、専門業者による調整や修理で解決するケースも少なくありません。そのため、単体で見れば比較的軽度な症状と言えるでしょう。

ただし、原因が家の傾きにある場合、表面的な修理だけでは根本的な解決にならないこともあります。

②、外壁の亀裂

家が傾くと、外壁に負荷がかかり、亀裂(ひび割れ)が発生することがあります。

外壁の亀裂自体は補修できますが、家の傾きが解消されていない状態では、再び亀裂が生じる可能性が高い点に注意が必要です。

そのため、亀裂を補修する前に、まず原因を正確に調査し、必要に応じて根本的な対策を講じることが重要です。

外壁の亀裂が引き起こす主な被害・雨漏り

外壁に亀裂が生じると、亀裂の大きさによっては雨水が内部へ浸入する恐れがあります。特に、幅が1mm以上の亀裂は注意が必要で、放置すると雨漏りや内部構造の腐食につながる可能性があります。

・カビの発生

雨水が浸入し、壁内部に湿気がこもることで、カビが発生しやすい環境が作られます。カビは見えない場所で広がることも多く、知らないうちに健康へ悪影響を及ぼすことがあります。

・建物の耐久性低下

外壁の亀裂を放置すると、モルタルやサイディングボードの下地となる木部が腐食する恐れがあります。腐食が進行すると、外壁材の全面的な張り替えが必要になる場合もあります。

さらに、亀裂から侵入した水分が建物内部へ浸透すると、シロアリなどの害虫を引き寄せる原因にもなります。その結果、建物の耐震性や災害への抵抗力が低下してしまう恐れがあります。

このような事態を未然に防ぐためには、迅速かつ適切な対応が求められます。まず最初に、家の傾きを疑い、その後に外壁などの部分的な修理を検討するのが良いでしょう。さらに、家の地盤の状態を把握することが重要です。

③、丸い物が転がる

床にビー玉などの丸い物を置くと、自然に転がっていく――

テレビ番組などで目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。

これは床にわずかな傾斜があるために起こる現象です。ただし、ビー玉が転がるからといって、すぐに深刻な問題とは限りません。新築住宅であっても、施工上のわずかな誤差により、軽微な傾きが生じることはあります。

レーザー測定などで傾きを計測した場合でも、一定の許容範囲内であれば問題ないと判断されます。

詳しい許容範囲については、次章の**「3. 家の傾きの許容範囲」**で解説します。

そのため、「丸い物が転がる=すぐに危険」と早合点せず、状況を冷静に確認することが大切です。

④、人体への健康被害

家の傾きが身体に影響を与えると聞いて、意外に感じる方も多いかもしれません。しかし、傾いた家で生活を続けることで、無意識のうちに身体へ負担がかかることがあります。

たとえば、傾斜のある坂道に長時間立っていると違和感を覚えるように、日常的に傾いた環境で生活すると、体のバランス感覚に影響が出ることがあります。

傾きの度合いによって影響の大きさは異なりますが、主に次のような症状が報告されています。

・めまい

(ふらつき、回転感、眼前暗黒感、物が二重に見える、不安感、動悸、吐き気など)

・頭痛

・吐き気

・食欲不振

・睡眠障害

3. 家の傾き許容範囲

家の傾きには、一定の許容範囲が定められています。

すべての傾きが直ちに問題になるわけではなく、基準値を超えているかどうかが重要な判断材料となります。

一般的な目安としては、

・新築住宅:1,000分の3(3/1,000)・中古住宅:1,000分の6(6/1,000)

までの傾きが許容範囲とされています。

しかし、近年の法令整備により基準はより明確になっています。

改正された**宅地建物取引業法**に基づく「既存住宅状況調査(インスペクション)」では、1,000分の6(6/1,000)を超える傾きは「劣化」と判断されることが定められています。

傾きの度合いによる主な影響

家の傾きは、その角度が大きくなるにつれて、さまざまな不具合を引き起こします。

◇1,000分の5(5/1,000)を超える場合

・壁と柱の間に隙間が生じる

・壁やタイルにひび割れが発生する

・窓枠・額縁・出入口枠の接合部に隙間ができる

・犬走りやブロック塀などの外構部分に影響が出る

◇1,000分の10(10/1,000)以上の場合

・柱そのものが目視で分かるほど傾く

・建具(ドア・窓)の開閉が著しく困難になる

この段階になると、日常生活に支障をきたすだけでなく、建物全体の安全性にも影響を及ぼす可能性があります。

法律で定められている基準について

国土交通省が定める

住宅品質確保促進法(品確法)では、住宅の傾きに関する瑕疵(かし)**や、健康被害の可能性についても一定の基準が示されています。

これらの基準は、傾きが建物の性能や居住者の健康にどの程度影響するかを判断する重要な指標となります。

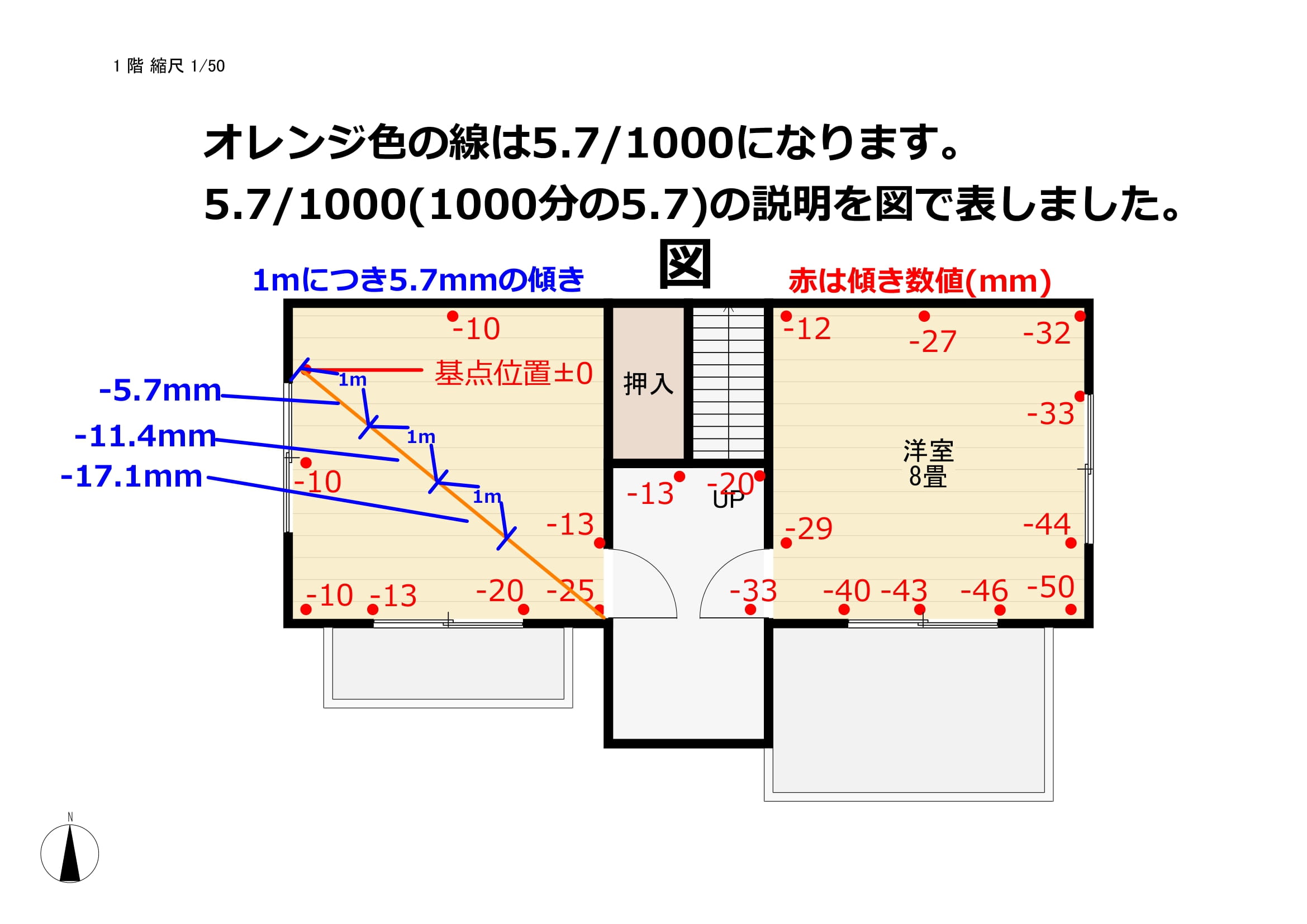

傾きの測定方法について

床の傾きを測定する際は、約3メートル離れた2点間で計測するのが一般的です。

例えば、図で示される基準点(●基点位置±0 と ●-25)を用いた場合、

この差は**1,000分の5.7(5.7/1,000)**の傾きを示しています。

これは、

1メートル進むごとに約5.7ミリ傾いている

という状態を意味します。

この測定方法と数値の考え方を踏まえたうえで、次に示す基準表をご確認ください。

| 傾き | x/1,000mm | 角度 | 瑕疵(欠陥)の可能性(品確法) | 健康被害等 |

|---|---|---|---|---|

| 4/1,000未満 | 1/1,000 | 0.06 | 低い | 自覚症状なし |

| 2/1,000 | 0.11 | |||

| 3/1,000 | 0.17 | |||

| 4/1,000~7/1,000未満 | 4/1,000 | 0.23 | 一定度存する | |

| 5/1,000 | 0.29 | 傾斜を感じる | ||

| 6/1,000 | 0.34 | |||

| 7/1,000以上 | 7/1,000 | 0.40 | 高い | 傾斜に対して苦情が出る |

| 8/1,000 | 0.46 | |||

| 9/1,000 | 0.52 | |||

| 10/1,000 | 0.57 | めまいや頭痛が生じる | ||

| 17/1,000 | 1 | |||

| 23/1,000 | 1.3 | 牽引感、ふらふら感がある | ||

| 30/1,000 | 1.7 | |||

| 35/1,000 | 2 | めまい、頭痛、吐き気、食欲不振 | ||

| 52/1,000 | 3 | |||

| 67/1,000 | 4 | 睡眠障害、疲労感、牽引感、物が傾いて見える | ||

| 87/1,000 | 5 | |||

| 105/1,000 | 6 | |||

| 123/1,000 | 7 | 睡眠障害、疲労感、牽引感、めまい、吐き気、頭痛の症状悪化 | ||

| 141/1,000 | 8 | |||

| 158/1,000 | 9 |

表の中にある「瑕疵(かし)」という言葉は、あまり馴染みがないかもしれませんが、ここでは「欠陥」という意味としてご理解ください。

家の傾きがひどく、生活に支障をきたすような欠陥が存在する場合、その住宅の販売者または建築者には、買主に対して10年間の修復保証を行う「瑕疵担保責任」があります。この責任により、住宅の欠陥について適切な修復を提供する義務があります。

4. 家の傾き計測方法

地震などが頻繁に発生し、家の傾きが気になる方も多いかと思います。そこで、ご自身で行える傾きの計測方法についてご紹介いたします。

①、ビー玉

ビー玉を床に置き、転がるスピードに注目してください。

・転がるスピードが速い場合

ビー玉が速く転がる場合は、床に大きな傾きが生じている可能性があります。このような場合は、専門の業者に見てもらうことをお勧めいたします。

・転がるスピードが遅い場合

ビー玉がゆっくり転がる場合は、許容範囲内の傾きであると考えられますので、特にご心配いただく必要はありません。どうぞご安心ください。

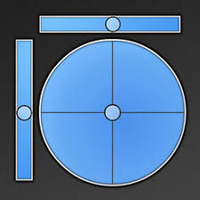

②、水平器

市販されている水平器を床に置いて計測します。

画像のように水平器には気泡があり、この気泡が一番内側にある左右の黒い線の中央に位置している場合、水平であると判断できます。気泡が中央より左側にある場合は、左側が高く、反対に気泡が右側にある場合は、右側が高いと考えられ、床が傾いている可能性があります。

ここでは、水平器にはいくつかの種類があるため、おすすめの水平器をご紹介いたします。

◆デジタル水平器

デジタル水平器は、目視よりも正確に判断できるデジタル目盛り付きの水平器です。多くのモデルは角度を表示できるため、大変便利です。初めて水平器を使用する方には特におすすめです。デジタル表示のみのタイプや、気泡管も付属しているタイプなど、さまざまなバリエーションがございます。

③、スマートフォンアプリ

(1) Iphone

iOS 12以降のバージョンでは、「計測」アプリが標準で搭載されており、このアプリには「水準器」機能も含まれています。アプリを開いた後、画面の右下にある「水準器」アイコンをタッチすると、画面が切り替わり、家の傾きを測定することができます。

なお、iOS 11以前のバージョンをご使用の場合は、「コンパス」アプリ内に「水準器」機能が搭載されていますので、ご注意ください。

(2) Android

水平器&水準器アプリ

アンドロイドには標準のアプリにiphoneのようなアプリが存在しないので、google playより水平器&水準器アプリをダウンロードしてください。起動した後は、スマホを床に置くと計測がスタートします。

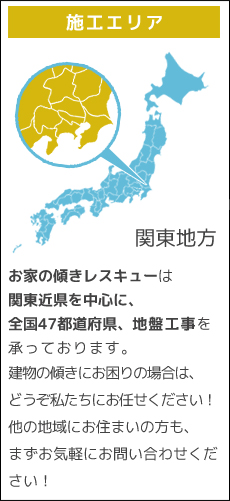

ここまでは皆さんがご自宅で計測できる方法をご紹介してきました。しかし、水平器を購入してまで計測したくない方や、計測結果がどのくらい問題なのかよく分からない方もいらっしゃるかと思います。その場合は、専門の業者に依頼するのが良いでしょう。多くの業者では「無料」で計測を行っており、計測後には具体的な状況についての説明も受けることができます。ぜひ一度、問い合わせをしてみてください。また、私たち「お家の傾きレスキュー」でも「無料」で計測を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

5. 家の傾きを直す工法

①、アンダーピニング工法

再沈下の危険性が非常に低く、大変強固な工法です。この工法では、家の外側から下に穴を掘り、支持層と呼ばれる固い地盤まで杭を打ち込みます。その後、ジャッキを使って家を持ち上げる作業を行います。工事中も在宅が可能で、仮住まいを借りる必要がなく、居住者への負担も最小限に抑えられます。費用の目安はやや高めですが、しっかりと修繕を希望される方にお勧めの工法です。

②、耐圧版工法

地層の浅い部分に強固な地盤が存在し、基礎下端から約1メートル程度の深さに位置する場合、次のような工法が有効です。具体的には、まず固い地盤の上に板やブロックを配置し、その上にジャッキを設置する手法が考えられます。この工法はアンダーピニング工法と似たアプローチを取りますが、注意すべき点として、強固な地盤が浅い地層に存在することが前提となります。

③、土台上げ工法

家本体の土台下に爪付きジャッキを入れて、ジャッキアップして持ち上がったことによってできた隙間にモルタルに詰める工法です。少し詳しく説明すると、ジャッキを設置する基礎をはつ(けず)っていきます。はつ(けず)った基礎に対して爪付きジャッキを設置して家の土台と基礎を繋いでいるアンカーボルトを外し、ジャッキアップしていきます。

次にジャッキを撤去し、アンカーボルトを締め、持ち上げてできた隙間にモルタルを詰めます。この工法は家全体というより家の一部分を持ち上げる工法ですので、一時的に傾きを直す工法といってもよいでしょう。

④、グラウト工法(薬液注入工法)

地面に小さな穴を開け、その穴から薬液を注入する工法です。一般的には、薬液注入の深さは2~3メートルほどであり、再沈下対策や耐震性能については限界がございます。また、注入箇所や注入量については経験に基づいて判断されますが、過剰に注入してしまうと住宅に損傷を及ぼす可能性があるため、慎重な対応が必要です。

一般的な工法をご紹介したので、ここで、弊社が行っている工法をご紹介させて頂きます。

1、ハイグラウト工法

地面に小さな穴を開け、薬液を注入していく工法で、グラウト工法の進化版です。通常のグラウト工法は2〜3メートル程度の深さで注入するのが一般的ですが、ハイグラウト工法では5メートル、10メートル、さらには30メートルといった深さまで削孔し、注入を行うことが可能です。この手法により、液状化などでできた隙間を効果的に補強し、大震災に耐えうる堅固な地盤を形成するとともに、傾斜した住宅を元の位置に戻すことができます。

ただし、グラウト工法と同様に、注入箇所や注入量については経験と技術が重要です。注入過剰により住宅に損害を与えてしまう可能性もありますし、薬液が地上に漏れ出すこともあります。そのため、作業中は周囲の状況を十分に観察しながら慎重に進める必要があります。

私たちは公共事業でも薬液注入の業務を行っており、この分野において豊富な経験と高い技術を有しています。どうぞ安心してお任せください。

2、ハイジャッキ工法

弊社だけでなく、他の業者さんでも独自の工法を取り入れているところがありますので、是非一度見てみるのも良いかと思います。

6. 家の傾きを直す工法、作業方法紹介(自社工法)

自社で行っている工法を紹介していきます。施工事例でもご紹介していますが、ハイジャッキ工法とハイグラウト工法について画像と一緒に説明していきます。

①、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <施工前>

まずは、工事当日にA様邸(仮名)へ伺い、工事前の写真を撮ります。

画像のような写真を数枚撮影します。

撮影している間に必要な道具などを準備してます。

②、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <掘削>

ある程度の準備が完了したところで、掘削(穴掘り)作業に入ります。

基本的には機械などではなく、人の手で穴を掘っていきますが、

機械を使用して掘削する事もあります。

まず、写真のように人が入れるスペースの穴を掘ります。工事場所によっては作業スペースが狭い所もあるので、

工夫しながら作業をします。

ちなみに中の写真はこのような感じになっています。このスペースの中で杭の圧入やジャッキ等の設置作業を行っていきます。

③、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <圧入>

穴を掘り終え作業が出来るようになったところで、杭の圧入を行います。

杭を支持層(固い地盤)に到達するまで地中に押し込んでいきます。杭には「ブロック杭」と「鋼管杭」の2種類があります。

こちらの画像はブロック杭圧入です。右の画像は圧入するための機械です。

ブロック杭の強度を試験していただいた

こちらは鋼管杭圧入です。

鋼管杭は溶接をしながら圧入していきます。

④、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <スペーサー、ジャッキ設置>

杭の圧入作業が完了したら、スペーサーとジャッキの設置を行います。

最初にスペーサーと呼ばれるものを設置していきます。(画像の黒い4つの柱が付いたものです。)次に、スペーサーの真ん中にジャッキを設置します。このジャッキで家を持ち上げていきます。

⑤、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <ジャッキアップ(家を持ち上げる)>

各ポイントにスペーサーとジャッキの設置が完了したところで、ジャッキで家を持ち上げる作業に移ります。持ち上げ作業は手動で行います。設置したジャッキに操作レバーを取り付け、各自、各ポイントに潜りこんで、合図する人の掛け声で同時に持ち上げます。

持ち上げ後に家の中で数値を計測します。そして再度持ち上げていきます。10回・20回と回数を増やしたり、減らしたりして調整していきます。

複数回繰り返していき、計測数値が許容範囲に近づいてきたら、最終的なチェックに入ります。次の画像がその計測状況になります。

⑥、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <束調整>

ジャッキで家を持ち上げた際に束と束石の間に隙間が空くのでその部分を調整していきます。

写真は調整した後になります。このような感じですべての束と束石の隙間を整えていきます。

⑦、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <充填注入>

いよいよ家の傾き工事も終盤です。次に行う作業は充填注入です。家を持ち上げたことで出来る隙間を注入工法で埋めていきます。

まず最初に充填注入で使用する材料の確認を行います。

左の画像がセメント材 右の画像がTB-200材

使用材料の確認を行ったところで、ミキサーで注入するための薬を作液していきます。

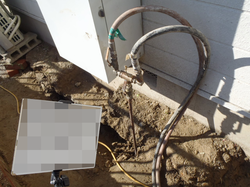

作液が出来たところで、注入作業に入ります。薬をポンプで吸い上げ、繋がっているホースに流れていきます。

⑧、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <工事完了>

仕上げ作業です。

整地をしたりして綺麗な状態に仕上がれば完了です。

①、家の傾き工事(ハイグラウト工法) <測量>

まず始めに建物周りの測量を行い、傾き数値を測ります。

②、家の傾き工事(ハイグラウト工法) <注入>

注入予定のポイントをマークします。

【予定ポイントマーク】

次はいよいよ施工開始です。

注入ポイントを削孔していきます。

【削孔状況】

注入用の薬を作っています。

【作液状況】

注入を行います。複数回の注入作業で建物を水平にしていきます。

【注入状況】

③、家の傾き工事(ハイグラウト工法) <工事完了>

施工完了です。

【施工完了状況1】 【施工完了状況2】

一通り工事の流れをご紹介致しました。他の業者さんと作業内容は多少違う部分はあると思いますので、参考程度に受け取ってください。

7. これまで登場した用語について

この記事では様々な用語がでてきたと思います。文章中で簡単に説明しているものやそうでないものがあると思いますので、ここで詳しく説明していきます。

①、液状化

地下水位が高い(地上に近い水位)などの砂地盤が地震の揺れによって含んでいる水に圧力がかかり、引っ張り合う力がなくなり砂が水に浮いたような状態になることです。液状化によって比重が大きい物は沈んだりし、比重が小さい物は浮いてきます。

②、圧密沈下

土に含まれている水が長い時間をかけ徐々に抜けていくことで、土の体積が収縮していき沈下する現象です。土の中の水を間隙水(かんげきすい)といい、土粒子(土そのものの粒)と土粒子の間の水(間隙水)がなくなっていきます。この圧密現象は、不同沈下という「どちらか一方に沈下してしまう」家が傾く原因に多い沈下を発生させます。

③、瑕疵

瑕疵(かし)と読みます。欠陥、欠点などと言ってもいいでしょう。通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことです。

④、支持層

建物を支えるのに適した地盤で固い地盤、強力な地盤がこの支持層です。支持層は各場所によって深さが違い、数メートルで達するところもあれば、数十メートルの深さまでいかないと達しないところがあります。

⑤、N値

ここでは登場してきませんでしたが、N値という地盤の強度を表す値があります。N値が高い程良い地盤(固い地盤)です。

⑥、ジャッキ

家の傾きでは、油圧ジャッキ・爪付きジャッキを使用します。油圧ジャッキは、人の力を何トンもの力に変えるもので、地面に穴を掘り地中に設置して家を持ち上げます。爪付きジャッキは、油圧ジャッキに爪をつけ、油圧ジャッキよりも浅い(地上に近い)位置からの重量物の持ち上げを可能にしたものです。

「少ししか傾いていないから大丈夫」と言って放置してしまっていないでしょうか。

そうなってしまう前にこの記事を見て頂き、一度、家の傾きを調べて見て下さい。それでも"いまいちわからない"などがありましたら、ご遠慮なく弊社にお問い合わせ下さい。

弊社は、"家の傾き診断を無料"で行っております。

048-960-0370

048-960-0370 電話で見積り・相談

電話で見積り・相談