- HOME

- ブログ

家の傾きについて

「家の傾きについて気になる・悩んでいるという方」に対して当社が出来る事があればと思い、今回、家の傾きのまとめ記事を作成致しました。

家の傾きは建物だけではなく、人体や日常の生活に悪影響を及ぼします。「最近、めまいがするようになってきた」「病院に行っても症状が良くならない」、この記事では、その原因と思われること~対策までをまとめてみました。健康状態で気になっている方は「家が傾いてしまうことで起こる被害」に少しでも該当していたら家の傾きを疑ってみてもいいかもしれません。

また、これからマイホームを購入しようと思っている方にも少しばかり役立つ情報があるのではないかと思っています。

1. 家が傾いてしまう原因

①、地震

地震により、広い範囲に渡って地盤が沈下してしまうことと、家が左右に揺れることで、地面が建物の重みに耐えられなくなることがあります。また、地震による被害は「液状化」という地面の中にある土が液体状になる現象があります。

2019年6月18日、新潟県で最大震度6強を観測した地震で、山形県鶴岡市中心部の"水はけが良い駐車場"で液状化が発生したという事で、驚いた方が沢山いたと思います。しかし、水はけが良い地盤というのは、砂質土(さしつど)と呼ばれる水を通しやすい、排水しやすいといった特徴をもっていて、地震が発生することにより粒状化(りゅうじょうか)現象が起こります。

これにより土粒子が破壊されて細粒(こまかい粒)になる事で水を含んだ土とともに浮き上がり液状化が発生します。液状化後の地盤は急激に耐力を失い、比重の大きい建物などが沈下してしまい、比重の小さいものは逆に浮き上がってきます。

②、地盤沈下

元々、川の近く、海岸、田畑、畑、谷などの場所を埋めて建てた家は、盛土(もりど)がされています。(※すべてそうとは限りません。)盛土とは、建物を建てる予定の土地が傾斜になっていて、土を盛り平坦にするためのことをいいます。盛った土地は軟弱なため、盛った土をしっかりと締固めしていなければ沈下する事があります。また、長い時間をかけて沈下していく圧密沈下というのもあります。

③、老朽化

築年数が古い家の場合は基礎部分が脆(もろ)くなっている事が多く、その部分に重さが生じて沈下してしまいます。最悪の事態を防ぐために、一度検査などしてみることをおすすめします。

④、雪

意外かもしれませんが、大雪が降る地域では家に積もった雪が重荷となり、地盤が下がっていきます。重みが均等でない場合が多いため、片方に少しずつ傾いてしまいます。

⑤、シロアリ

シロアリは種類が多く、その中でも家の傾きに影響を及ぼす2種類のシロアリが存在します。

(1)、ヤマトシロアリ

湿った木材で栄養を取っているシロアリです。食欲があまりないので、被害の進行度はゆっくりとしています。特に被害が出やすい場所としては湿気が多い浴室などになります。

(2)、イエシロアリ

ヤマトシロアリとは逆で食欲が非常に高く、また、繁殖力も強いため家に及ぼす被害は建物全体になり、沈下だけではなく、建物の倒壊にもつながります。

2. 家が傾いてしまうことで起こる被害

①、窓の閉まり、鍵のかかりが悪い

窓に関してですが、状態によって簡単に直ってしまう事があります。滑りが悪いかもしれないと市販などで売られている滑りを良くするスプレーで閉まりが良くなったり、業者に頼むなどすることで直ってしまうので比較的軽度な被害と言えます。

②、外壁の亀裂

家が傾くことで外壁に亀裂が生じます。

外壁の亀裂のみであればその部分を補修して終わりなのですが、家に傾きがある場合には、外壁を補修しても再度亀裂が発生します。

そのため、亀裂の原因を調べてから補修することをおススメします。

ここで、外壁の亀裂が起こす被害をご紹介しておきます。

・雨漏り

外壁の亀裂の度合いによってはその亀裂から雨水が浸入してしまいます。1mm以上の亀裂がある場合は、放置してしまうと雨水が内部に浸透し腐食させたり、雨漏りにもつながるので、なるべく放置しないようにしましょう。

・カビの発生

外壁の亀裂により雨水が浸入すると湿気によってカビが発生しやすい環境になり、知らない間に身体に悪い影響を及ぼしている可能性があります。

・建物の耐性が下がる

外壁の亀裂を放置してしまう最悪の事態は、家の外装の大半を占めるセメントを主成分とした「モルタル」という壁や釜で焼いた「サイディングボード」というパネルの下地(木部)が腐食して、腐食しすぎると外壁材を取り替える必要が出てきます。

さらに、外壁の亀裂から浸入した水は外壁内部の構造体にも浸透し、シロアリ等が発生してしまう可能性があります。その結果、建物自体の地震や災害に対する耐性が下がってしまいます。

このような事態にならないためにも迅速な対応が必要です。正しい順序で、まずは、家の傾きから疑い、その次に外壁といった家の部分的なところの修理を検討するのが良いでしょう。もっと言ってしまえば、家の地盤がどのような状態なのか知っておくのが大事です。

③、丸い物が転がる

ビー玉が一般的に主流だと思われますが、丸い物を家の床に置いた時に転がりだしたというのはテレビ番組でも見たことがあるのではないでしょうか。何らかの作業をしている時に丸い物を床に落とし、転がっていってしまい一旦作業を中断して取りに行ったことはありますか。ビー玉が転がるということは家に傾斜があるということです。ですが、転がるからといってすぐに焦る必要はありません。新築などでも起こる現象です。

それはなぜかというと、人間が建てている以上"多少の誤差"があるからです。これは私達がレーザー診断という傾き度合いを計測しに行った時にもあることで、多少の傾きはあるのですが許容範囲であるからです。許容範囲については次の『3. 家の傾き許容範囲』でお伝えいたします。ですので、一概には言えないということで、今後そのような問題に直面した場合は、インターネットなどを使用し調べてみることをおすすめします。

④、人体への健康被害

家の傾きが身体にまで影響を与えることに驚く人は少なくないのではないでしょうか。単純に考えてみると、斜めっている家で生活をしていると違和感とともに普段とは違う生活のため身体に変化が起こってくるでしょう。坂道に何時間か居るとわかるかもしれません。健康被害は傾斜の度合いによって変わっていきますので、度合いについては『3. 家の傾き許容範囲』を見て頂ければと思います。

ここで、箇条書きで主な健康被害をご紹介します。

・めまい 症状:自分自身や周囲がぐるぐる回ったりふわふわしている、気が遠くなりそうな感じ、眼前暗黒感、 物が二重に見える、不安感、動悸、吐き気。

・頭痛

・吐き気

・食欲不振

・睡眠障害

上記のような症状が起こる事がありますので、許容範囲を超える傾きを放置することはできるだけ控えましょう。

いかがでしたでしょう、思い当たる節がありましたか。部分的に直してしまったりする前に一度家の傾きの診断を行って、それから直してもらうなどの方向に向かうと良いと思います。

3. 家の傾き許容範囲

家の傾きには許容範囲というものが存在します。『2.家が傾いてしまうことで起こる被害』で、ビー玉が転がってもまだ焦る必要はありません、その理由は多少の誤差があるからですとお伝えしました。では、多少の誤差(許容範囲)とはどのくらいなのかということで、一般的な傾きの許容レベルは新築住宅が3/1,000、中古住宅で6/1,000が目安と言われています。

ですが、最近「宅地建物取引業法」という宅地や建物の公平な取引が行われるようにできた法律が、平成30(2018)年4月に改正され、国土交通省の告示に定められた調査基準に従って行なう「既存住宅状況調査」というものでは、6/1,000以上の家の傾きは「劣化」の対象であるとなっています。

一般に、5/1,000の傾斜角で壁と柱の間に隙間が生じ、壁やタイルにきれつが入り、窓・額縁や出入口枠の接合部に隙間が生じ、犬走りやブロック塀など外部構造的に被害が生じるとされ、10/1,000の傾斜角では柱が傾き、建具の開閉が不良となるとされています。中古住宅の許容レベルも新築住宅とどうように3/1,000が基準になるのかもしれません。

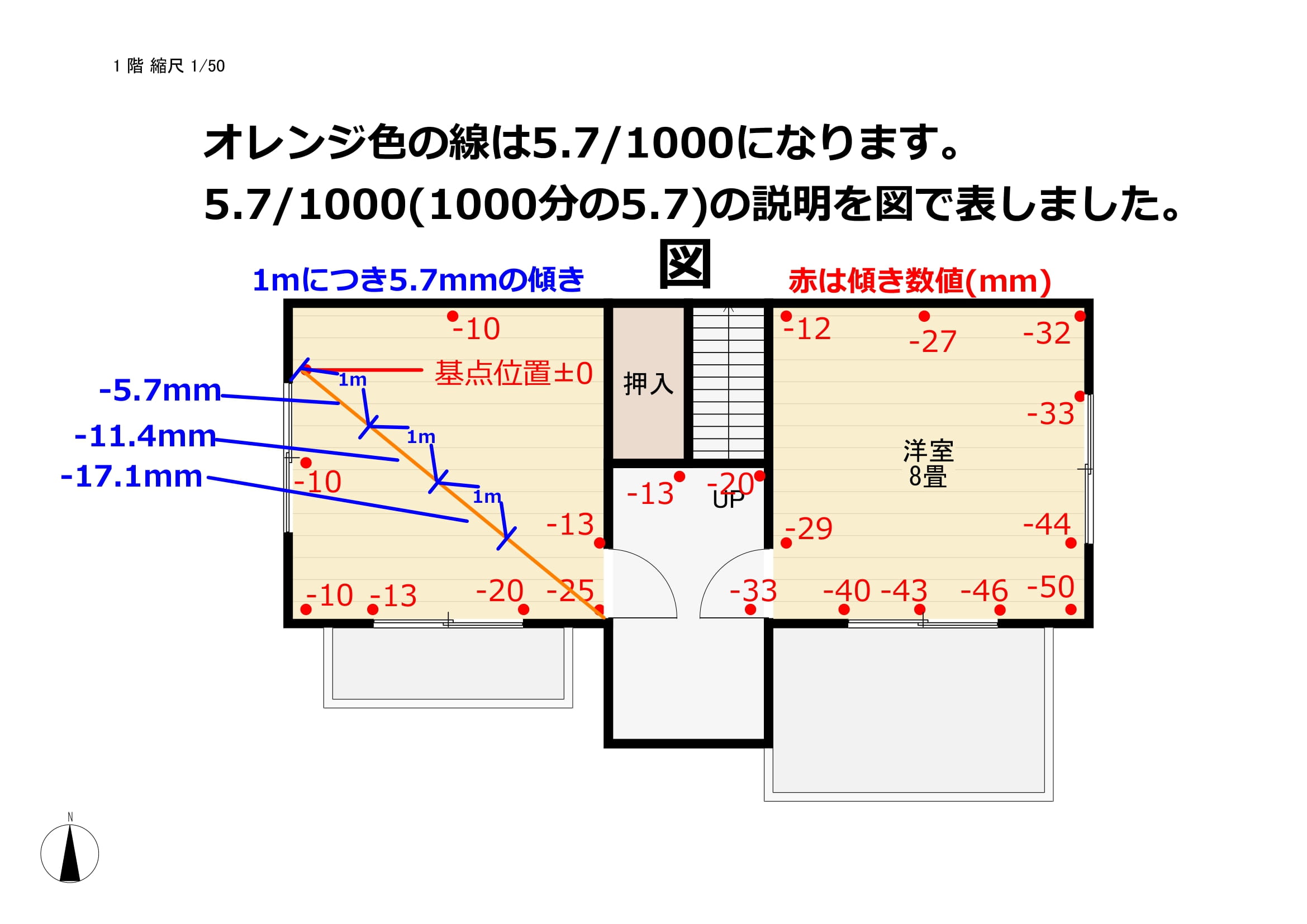

また、国土交通省が「住宅品質確保促進法」という法律で、瑕疵(かし)の可能性と一定の傾きで起こりうる健康被害の可能性を表した基準があります。下記の表にまとめてありますが、ご覧になる前に傾き表の見方を図を踏まえながらご説明します。

まず、床の傾きは3m程度離れた2つの点で計測を行います。

図のオレンジ色で引かれた線2点(●基点位置±0と●-25)は、計算すると(計算は省略します。)5.7/1,000(1,000分の5.7)なります。5.7/1,000(1,000分の5.7)は、図のように1メートルの距離につき-5.7ミリの傾きが発生していることになります。

こちらを踏まえた上で表をご覧ください。

| 傾き | x/1,000mm | 角度 | 瑕疵(欠陥)の可能性(品確法) | 健康被害等 |

|---|---|---|---|---|

| 4/1,000未満 | 1/1,000 | 0.06 | 低い | 自覚症状なし |

| 2/1,000 | 0.11 | |||

| 3/1,000 | 0.17 | |||

| 4/1,000~7/1,000未満 | 4/1,000 | 0.23 | 一定度存する | |

| 5/1,000 | 0.29 | 傾斜を感じる | ||

| 6/1,000 | 0.34 | |||

| 7/1,000以上 | 7/1,000 | 0.40 | 高い | 傾斜に対して苦情が出る |

| 8/1,000 | 0.46 | |||

| 9/1,000 | 0.52 | |||

| 10/1,000 | 0.57 | めまいや頭痛が生じる | ||

| 17/1,000 | 1 | |||

| 23/1,000 | 1.3 | 牽引感、ふらふら感がある | ||

| 30/1,000 | 1.7 | |||

| 35/1,000 | 2 | めまい、頭痛、吐き気、食欲不振 | ||

| 52/1,000 | 3 | |||

| 67/1,000 | 4 | 睡眠障害、疲労感、牽引感、物が傾いて見える | ||

| 87/1,000 | 5 | |||

| 105/1,000 | 6 | |||

| 123/1,000 | 7 | 睡眠障害、疲労感、牽引感、めまい、吐き気、頭痛の症状悪化 | ||

| 141/1,000 | 8 | |||

| 158/1,000 | 9 |

表の中にある「瑕疵(かし)」という部分についてですが、難しい言葉ですのであまり聞きなれないと思いますが、「欠陥」という意味だと思ってください。

家の傾きが酷く生活に支障がでてしまう瑕疵(欠陥)が存在した場合に該当する住宅の販売者または建築した者が買主に対して10年間住宅の修復などを保証しなければならない瑕疵担保責任というものがあります。

4. 家の傾き計測方法

地震などが頻繁に起こり、家の傾きが気になっている方が多いのではないでしょうか。ご自身で出来る計測の方法についてご紹介します。

①、ビー玉

まずは、ビー玉を床に置き、転がした時に転がっていくスピードに注目してください。

・転がるスピードが速い場合

転がっていくスピードが速い場合は、大きい傾きが発生している可能性があります。一度専門の業者さまに見て頂く事をおススメします。

・転がるスピードが遅い場合

転がっていくスピードが遅い場合は、許容範囲の傾きです。心配する必要はないので、ご安心ください。

②、水平器

市販で販売されている水平器を床に置き計測します。

画像のように水平器には気泡があり、この気泡が一番内側にある左右の黒い線の真ん中にあれば(画像のようであれば)水平ということになります。気泡が真ん中より左側にある場合は、左側が高く、反対に気泡が右側にある場合は、右側が高いということになり、傾いている可能性があるということになります。

ここで、水平器にもいくつか種類があるので、おすすめの水平器をご紹介します。

◆デジタル水平器

目視よりもご自宅で正確な判断ができるデジタル目盛り付きの水平器です。角度まで表示できるものが多い便利な水平器で、初めて水平器を使うという方にはおすすめです。デジタル表示だけのものであったり、気泡管も付いているものなどタイプが様々あります。

③、スマートフォンアプリ

(1) Iphone

IOS12以降で使用できる標準アプリに「計測」というアプリがあり、「計測」アプリを開くと、画面の右下に「水準器」という機能があるので、そちらをタッチして頂くと画面が切り替わり、家の傾きを計測することができます。

※IOS11以前では、「コンパス」というアプリの中に「水準器」機能があるので、注意してください。

(2) Android

水平器&水準器アプリ

アンドロイドには標準のアプリにiphoneのようなアプリが存在しないので、google playより水平器&水準器アプリをダウンロードしてください。起動した後は、スマホを床に置くと計測がスタートします。

ここまでは皆さんがご自宅で計測できる方法をご紹介してきましたが、水平器を購入してまで計測したくないや計測したけどどのくらい酷いのかよくわからないという方は、専門の業者さんにお願いしましょう。計測が「無料」の業者さんが多数存在してます。計測してもらった後にどういう状況なのかの話も聞く事ができるので是非一度問い合わせしてみましょう。もちろん私達「お家の傾きレスキュー」も「無料」で計測を行っております。

5. 家の傾きを直す工法

①、アンダーピニング工法

再沈下の危険性が非常に低い大変強固な工法です。工事は家の外側から下に穴を掘って行い、支持層と呼ばれる固い地盤まで杭を打ち込み、ジャッキというもので家を持ち上げます。工事中は在宅が可能で工事期間中に仮住まいを借りることなく、居住者への負担にもなりません。費用の目安は高めなので、しっかりと直したいという方におススメの工法です。

②、耐圧版工法

固い地盤が比較的浅い(基礎下端から1m程度)所にある場合有効な工法で、固い地盤の上に板やブロックを置きジャッキを設置していきます。アンダーピニング工法と似ている方法になります。注意する点は、固い地盤が浅い部分にあることが条件になります。

③、土台上げ工法

家本体の土台下に爪付きジャッキを入れて、ジャッキアップして持ち上がったことによってできた隙間にモルタルに詰める工法です。少し詳しく説明すると、ジャッキを設置する基礎をはつ(けず)っていきます。はつ(けず)った基礎に対して爪付きジャッキを設置して家の土台と基礎を繋いでいるアンカーボルトを外し、ジャッキアップしていきます。

次にジャッキを撤去し、アンカーボルトを締め、持ち上げてできた隙間にモルタルを詰めます。この工法は家全体というより家の一部分を持ち上げる工法ですので、一時的に傾きを直す工法といってもよいでしょう。

④、グラウト工法(薬液注入工法)

地面に小さな穴をあけ、そこから薬液を注入していきます。一般的には2~3mほどの薬液注入工法ですので、再沈下対策や耐震性能は低いです。また、注入箇所・注入量などは経験値により、入れすぎてしまった場合、住宅に被害がでてしまいます。

一般的な工法をご紹介したので、ここで、弊社が行っている工法をご紹介させて頂きます。

1、ハイグラウト工法

地面に小さな穴をあけ、薬液を注入していきます。通常のグラウト工法は、2~3mほどの注入工法と聞きますが、ハイグラウト工法は、5m、10m、30mとより深くまで削孔して注入することができます。これにより液状化などでできた隙間も大震災に負けないほどの固い地盤にしながら土地を隆起させ、傾斜した住宅を元に戻します。

こちらもグラウト工法同様、注入箇所・注入量などは経験値や技術力により、入れすぎてしまった場合、住宅に被害がでてしまいます。また、薬が地上に漏れてしまうことがあります。どの場所から薬が出てくるのか把握が難しいので、周囲に目を凝らしながら作業を行います。ですが、私達は公共事業でも薬液注入を行っていますので、得意分野であるので是非お任せください。

2、ハイジャッキ工法

弊社だけでなく、他の業者さんでも独自の工法を取り入れているところがありますので、是非一度見てみるのも良いかと思います。

6. 家の傾きを直す作業方法

自社で行っている工法を紹介していきます。施工事例でもご紹介していますが、ハイジャッキ工法とハイグラウト工法について画像と一緒に説明していきます。

①、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <施工前>

まずは、工事当日にA様邸(仮名)へ伺い、工事前の写真を撮ります。

画像のような写真を数枚撮影します。

撮影している間に必要な道具などを準備してます。

②、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <掘削>

ある程度の準備が完了したところで、掘削(穴掘り)作業に入ります。

基本的には機械などではなく、人の手で穴を掘っていきますが、

機械を使用して掘削する事もあります。

まず、写真のように人が入れるスペースの穴を掘ります。工事場所によっては作業スペースが狭い所もあるので、

工夫しながら作業をします。

ちなみに中の写真はこのような感じになっています。このスペースの中で杭の圧入やジャッキ等の設置作業を行っていきます。

③、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <圧入>

穴を掘り終え作業が出来るようになったところで、杭の圧入を行います。

杭を支持層(固い地盤)に到達するまで地中に押し込んでいきます。杭には「ブロック杭」と「鋼管杭」の2種類があります。

こちらの画像はブロック杭圧入です。右の画像は圧入するための機械です。

こちらは鋼管杭圧入です。

鋼管杭は溶接をしながら圧入していきます。

④、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <スペーサー、ジャッキ設置>

杭の圧入作業が完了したら、スペーサーとジャッキの設置を行います。

最初にスペーサーと呼ばれるものを設置していきます。(画像の黒い4つの柱が付いたものです。)次に、スペーサーの真ん中にジャッキを設置します。このジャッキで家を持ち上げていきます。

⑤、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <ジャッキアップ(家を持ち上げる)>

各ポイントにスペーサーとジャッキの設置が完了したところで、ジャッキで家を持ち上げる作業に移ります。持ち上げ作業は手動で行います。設置したジャッキに操作レバーを取り付け、各自、各ポイントに潜りこんで、合図する人の掛け声で同時に持ち上げます。

持ち上げ後に家の中で数値を計測します。そして再度持ち上げていきます。10回・20回と回数を増やしたり、減らしたりして調整していきます。

複数回繰り返していき、計測数値が許容範囲に近づいてきたら、最終的なチェックに入ります。次の画像がその計測状況になります。

⑥、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <束調整>

ジャッキで家を持ち上げた際に束と束石の間に隙間が空くのでその部分を調整していきます。

写真は調整した後になります。このような感じですべての束と束石の隙間を整えていきます。

⑦、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <充填注入>

いよいよ家の傾き工事も終盤です。次に行う作業は充填注入です。家を持ち上げたことで出来る隙間を注入工法で埋めていきます。

まず最初に充填注入で使用する材料の確認を行います。

左の画像がセメント材 右の画像がTB-200材

使用材料の確認を行ったところで、ミキサーで注入するための薬を作液していきます。

作液が出来たところで、注入作業に入ります。薬をポンプで吸い上げ、繋がっているホースに流れていきます。

⑧、家の傾き工事(ハイジャッキ工法) <施工完了>

仕上げ作業です。

整地をしたりして綺麗な状態に仕上がれば完了です。

①、家の傾き工事(ハイグラウト工法) <測量>

まず始めに建物周りの測量を行い、傾き数値を測ります。

②、家の傾き工事(ハイグラウト工法) <注入>

注入予定のポイントをマークします。

【予定ポイントマーク】

次はいよいよ施工開始です。

注入ポイントを削孔していきます。

【削孔状況】

注入用の薬を作っています。

【作液状況】

注入を行います。複数回の注入作業で建物を水平にしていきます。

【注入状況】

③、家の傾き工事(ハイグラウト工法) <施工完了>

施工完了です。

【施工完了状況1】 【施工完了状況2】

一通り工事の流れをご紹介致しました。他の業者さんと作業内容は多少違う部分はあると思いますので、参考程度に受け取ってください。

7. これまで登場した用語について

この記事では様々な用語がでてきたと思います。文章中で簡単に説明しているものやそうでないものがあると思いますので、ここで詳しく説明していきます。

①、液状化

地下水位が高い(地上に近い水位)などの砂地盤が地震の揺れによって含んでいる水に圧力がかかり、引っ張り合う力がなくなり砂が水に浮いたような状態になることです。液状化によって比重が大きい物は沈んだりし、比重が小さい物は浮いてきます。

②、圧密沈下

土に含まれている水が長い時間をかけ徐々に抜けていくことで、土の体積が収縮していき沈下する現象です。土の中の水を間隙水(かんげきすい)といい、土粒子(土そのものの粒)と土粒子の間の水(間隙水)がなくなっていきます。この圧密現象は、不同沈下という「どちらか一方に沈下してしまう」家が傾く原因に多い沈下を発生させます。

③、瑕疵

瑕疵(かし)と読みます。欠陥、欠点などと言ってもいいでしょう。通常、一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないことです。

④、支持層

建物を支えるのに適した地盤で固い地盤、強力な地盤がこの支持層です。支持層は各場所によって深さが違い、数メートルで達するところもあれば、数十メートルの深さまでいかないと達しないところがあります。

⑤、N値

ここでは登場してきませんでしたが、N値という地盤の強度を表す値があります。N値が高い程良い地盤(固い地盤)です。

⑥、ジャッキ

家の傾きでは、油圧ジャッキ・爪付きジャッキを使用します。油圧ジャッキは、人の力を何トンもの力に変えるもので、地面に穴を掘り地中に設置して家を持ち上げます。爪付きジャッキは、油圧ジャッキに爪をつけ、油圧ジャッキよりも浅い(地上に近い)位置からの重量物の持ち上げを可能にしたものです。

「少ししか傾いていないから大丈夫」と言って放置してしまっていないでしょうか。

そうなってしまう前にこの記事を見て頂き、一度、家の傾きを調べて見て下さい。それでも"いまいちわからない"などがありましたら、ご遠慮なく弊社にお問い合わせ下さい。

弊社は、"家の傾き診断を無料"で行っております。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う対策

- 投稿日:2020年 4月15日

- テーマ:その他

当社では、新型コロナウイルス感染拡大を受けまして、2月中旬頃より対策を行っております。今後も感染拡大防止の取り組みを政府指導に基づいた対応で実施してまいります。

現在、レーザー診断(お見積り等)は変わらず全国対応しております。ですが、新型コロナウイルス感染状況次第ではお伺いする事が難しい場合もございますので、予めご了承ください。

レーザー診断(お見積り等)にお伺いさせて頂く際にはマスクの着用、一定の距離を開けての会話などをしております。

ここで、皆様に安心してお問い合わせ頂きたく、当社での感染防止対策で取り組んでいる内容をご紹介させて頂きます。

1、オフィス内での取り組み

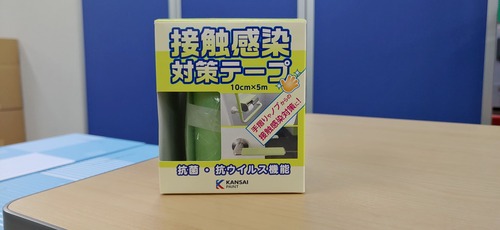

まず、出入口の手すりに接触感染テープを貼り付けております。

換気も重要という事で、換気扇を回し、窓は少し開けて常に換気している状態を保っています。

また、空間除菌やアルコール消毒の設置も行い、室内の除菌をこまめに行っております。

2、オフィス外での取り組み

オフィスの外にもアルコール消毒液を設置し、入室の際には衣類等にファブリーズ(アルコール成分入り)

を吹きかけて頂くようにもしております。

3、その他の取り組み

・マスク着用

・こまめな手洗い

・体調不良、発熱等があった場合には、連絡をする

これからも継続し、新たな対策を行っていき、お客様・従業員・関係先等の皆様の安全・安心を心掛けていきます。

家の傾きを直す事で得られるメリット

- 投稿日:2019年 10月 2日

- テーマ:知識

皆さん家の傾きを直す事で得られるメリット知りたくありませんか。家が傾く原因などは、「家の傾きについて」の記事でご紹介させて頂きました。しかし、直した後のメリットで思いつくのは、「斜めになっていた家が真っすぐになる」や「ドアの閉まり具合」などが挙げられると思うのです。勿論間違えではありません。

ですが、今回はそのような事も踏まえて、他にどのようなメリットがあるのかをお伝えしたいと思っております。

1. 人体への健康被害が無くなる

家の傾きで身体への悪影響があるのをご存知の方も多くなってきたのではないでしょうか。人間は慣れるということがありますので、傾いている家に住んでいる人は傾きをあまり感じないというのがあります。また、住み慣れていない友人などを傾いている家に招いた時には、違和感を感じる事があるみたいです。さて、そんな家の傾きですが、身体への悪影響の調査をした事例があり、日本建築学会がその調査結果報告をしています。その一部をご紹介致します。

◆1964年6月16日の新潟地震で傾いた建物に住んでいる人や勤務する人を対象にした調査◆

・傾き1000分の17(1度)以下で、傾いている建物で1日生活をしている方の6人中2人が頭重感、浮動感。

・傾き1000分の35~52(2~3度)で、めまい、吐き気、頭痛、食欲不振。

・傾き1000分の67~105(4~6度)で、睡眠障害、疲労感、牽引感、傾いていない物が傾いて見える。

・傾き1000分の123~158(7~9度)で、睡眠障害、疲労感、牽引感、めまい、吐き気、頭痛の症状悪化。

入居者していた人からの経験で症状を軽減または治す事で挙げられたのが、「建物の傾き修正工事」「適度な外出」をする事でした。普段寝ているベットのみを傾いていない状態にするだけでも身体の疲労がなく、寝つきが良かったと答えた人もいたそうです。

この他にもいくつか調査結果が挙げられていて、人工で傾きを発生させて住んでもらう被験者実験や阪神・淡路大震災で発生した液状化現象の被害を受けた住宅調査も行っています。

傾きに対して起こる健康被害の症状などをまとめている表がありますので、是非ご覧ください。

| 傾き | x/1,000mm | 角度 | 瑕疵(欠陥)の可能性(品確法) | 健康被害等 |

|---|---|---|---|---|

| 4/1,000未満 | 1/1,000 | 0.06 | 低い | 自覚症状なし |

| 2/1,000 | 0.11 | |||

| 3/1,000 | 0.17 | |||

| 4/1,000~7/1,000未満 | 4/1,000 | 0.23 | 一定度存する | |

| 5/1,000 | 0.29 | 傾斜を感じる | ||

| 6/1,000 | 0.34 | |||

| 7/1,000以上 | 7/1,000 | 0.40 | 高い | 傾斜に対して苦情が出る |

| 8/1,000 | 0.46 | |||

| 9/1,000 | 0.52 | |||

| 10/1,000 | 0.57 | めまいや頭痛が生じる | ||

| 17/1,000 | 1 | |||

| 23/1,000 | 1.3 | 牽引感、ふらふら感がある | ||

| 30/1,000 | 1.7 | |||

| 35/1,000 | 2 | めまい、頭痛、吐き気、食欲不振 | ||

| 52/1,000 | 3 | |||

| 67/1,000 | 4 | 睡眠障害、疲労感、牽引感、物が傾いて見える | ||

| 87/1,000 | 5 | |||

| 105/1,000 | 6 | |||

| 123/1,000 | 7 | 睡眠障害、疲労感、牽引感、めまい、吐き気、頭痛の症状悪化 | ||

| 141/1,000 | 8 | |||

| 158/1,000 | 9 |

2. 家に対する負荷や部分的な被害が無くなる

傾いている家は、普段負荷が掛かっていない部分に対して負荷が掛かっています。放置し続けていると状態は悪化していきます。それでは、ここで傾きを直す事で良くなる部分をご紹介します。

①、窓や扉の閉まりが具合が良くなる

②、外壁が亀裂しにくくなる

外壁の亀裂の原因は、家の傾き以外にも存在しますので、完全に無くなるというわけではありません。しかし、 放置してしまっては、雨漏り・カビの発生・耐久度の低下・木造宅であればシロアリ発生にも繋がります。対策 の一つとして家の傾き修正があるということを覚えておいてもらえると良いかと思います。

ちなみに構造クラックという亀裂の種類であれば、家の傾きが原因の可能性があります。

③、丸い物が転がりにくくなる

傾いている家はどうしても丸い物が転がりやすいです。標準の傾き(ある程度の傾きは許容範囲)というのが存在 しますので、完全に転がらなくなるというよりは、転がるスピードが遅くなったりします。

④、扉や窓などからの隙間風が無くなる

⑤、地震の揺れが軽減する

家に傾きがある場合は、小さい地震でも大きく揺れる可能性があります。震度3とテレビで表示されていたが、 震度4くらいに感じたという経験はないでしょうか。もしかすると家の傾きが原因かもしれません。

3. 家の売却価格が上がる

戸建てなどを査定する際にさまざまな部分を不動産会社が見ています。その中の一つに「家の傾き」があります。傾きを放置してしまった場合、買い取ってもらえないということがあります。中には不動産会社が傾いている状態で買い取り、家の傾きを修正するということもあります。また、不動産会社を通さずに売買する際には、家の傾きがあるのかないのかを買い主に伝えずに売った場合には「瑕疵担保責任」というものがあるので注意して下さい。

048-960-0370

048-960-0370 電話で見積り・相談

電話で見積り・相談